不诬古人 不惑来者 ——西晋青瓷对书俑杂谈

返回名称:青瓷对书俑

类别:青瓷

级别:国家一级文物

时代:西晋永宁二年(公元302年)

规格:高17.2厘米

来源:1958年长沙市金盆岭9号晋墓出土

今藏:湖南省博物馆

在湖南省博物馆,收藏着一件西晋青瓷对书俑,这是迄今所见唯一的对书俑。那么,什么是对书俑呢?我们先从“俑”说起。

俑,作为随葬品,起源于我国上古时期的人殉制度。人殉,即人死后用活人陪葬的制度。从考古材料看,从新石器时代的大汶口文化时期(公元前4300年—公元前2500年)开始即有人殉,其后的龙山文化、齐家文化、二里头文化皆发现人殉。国家产生以后,人殉不但没有停止,反而变本加厉,商周时期最为兴盛。据考占发掘,商代贵族大墓中都有殉人。在安阳武官村殷墟王陵区内,已发掘的十几座大墓中被生殉、杀殉的多达五千余人。1976年,在河南安阳市西北郊发掘的一座中型墓中,墓的四周密集地排列着人祭坑,共1400余个,殉葬的多数是未成年的儿童,有的被砍头或锯手、足等,许多殉者还带有刑具。考古发掘发现西周殉人墓80余座,墓主多为贵族公侯,共有殉人200余人。从遗物分析殉者多是墓主内侍、宠妾、婢女、护卫、杂役等。根据文献记载,西周礼制形成之际,曾在一段时间内使用“刍灵”来祭祀。所谓“刍灵”,即是用刍草捆扎的类似人或动物的形象,因此老子有“苍生刍狗”之说,意喻天下苍生万物兼应平等。但伴随西周的礼崩乐坏,春秋战国时期,逐步出现以俑来代替“刍灵”,因此孔子有“始作俑者,其无后乎”之说。很显然,孔子是反对用像极真人的俑来进行陪葬的,言外之意,孔子更反对用真人来进行殉葬了。关于孔子此言的理解,学界至今争论不休。笔者认为,孔老夫子所要表达的真意,无免是在西周礼制崩塌后,以一个卫道者的姿态所发出的哀婉!西汉以降,随着休养生息和“独尊儒术”政策的推行,儒家“不以生事死”、“不以死伤生”的观念进一步深入,人殉制度逐渐式微,各种质地的俑在随葬现象中得到发展和盛行。今天我给大家介绍的,就是一件收藏于湖南省博物馆的西晋时期的青瓷对书俑。

该俑于1958年在长沙金盆岭9号晋墓中出土,经鉴定为国家一级文物。俑身由捏制后雕刻而成,通体施青釉,由于胎釉结合欠佳,加之年代久远,釉已基本剥落,但俑的神态栩栩如生。俑头戴晋贤冠,身着交领长袍,相对而坐。晋贤冠是汉代以来文官的通用服,仿古代缁布冠制作而成,前高后低,上有横梁,横梁的多少代表其身份等级,俑上的梁只有一根,说明其身份较低。中间置书案,案上有笔、砚、简册及一件手提箱,一人执笔在板状物上书写,另一人手执一板,上置简册,二人若有所语。根据俑的衣冠特征、人物神态以及案上的文具推测,二俑当是文献中记载的“校对吏”,实际称之为“校雠(chou)俑”更为贴切。俑额上有白毫相,表明西晋时佛教已影响到湖南地区。

晋以前的文献多抄于简牍帛书之上,但抄写过程中会不时出现错误,于是古人非常重视抄写后的校对工作,以期“不诬古人,不惑来者”。这也与现代校对工作所遵奉的“既对作者负责,又对读者和社会负责”的准则有着一脉相承之处。

距今约2800年的西周宣王时期,孔子的七世祖正考父就曾校对过商王朝的《商颂》,并将《那》作为《颂》十二篇之首。孔子整理《诗经》时也曾经过仔细校对。西汉刘向、刘歆父子在整理皇家藏书的校雠实践中,第一次归纳总结了校雠规程。值得注意的是,西汉对校对工作已经提出了明确的要求,并以法律的形式进行约束。1983年12月湖北荆州张家山出土的西汉简《二年律令》中就有明文规定:“□□□而误多少其实及误脱字,罚金一两,误,其事可行者,勿论。”该简前面三字虽模糊不识,但不影响我们对整条简文的理解。可见,古代对于从事书写和校对的刀笔吏们是有严格的规范的。联想今天国家出版署对出版物错误率不得高于万分之一的要求,实不为过!东汉时,校对已正式成为一种官职,设在中央的藏书处为东观,东观有秘书监一人,掌宫中图书管理,其下属官员即有校书郎。古人校书的方法,有一人校,也有二人对校,“一人读书,校其上下,得谬误,为校;一人持本,一人读书,若冤家相对,为雠。”这件对书俑正是“有若冤家相对”的雠。因此,我们认为将该对书佣称之为“校雠俑”更为恰当。校对时一旦发现错误,便用刮刀将简牍上的字刮掉,再重新填写,所以案上笔、砚就是为重新填写备置的。

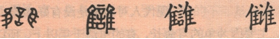

“雠”字很有意思,金文是面对面的两只鸟,中间有个“言”字,表示“双鸟对言”,可见这是个会意字。“雠”字的本义是“应答”之意,如《诗经·大雅·抑》:“无言不雠。”由“应答”之意又可引申为“应验”,如《诗经·封禅书》:“其方尽,多不雠。”也就是说,他的方术用完了,但是多不应验。凡是“应答”就要有“双方”,凡是“双方”就有可能是“同等”,所以又可以引申为“同等”义,如“皆雠有功”(《汉书·霍光传》),这句话的意思是:都同等有功。正因为“雠”字有“双方”之义,而双方要追求的是一种“同等”关系,所以这就是两人参与的校对称为“雠”的原因。当然,当双方意见不能统一,就必然产生“怨恨”,反目成仇了,这或许就是“雠”字今义为“仇怨”的由来吧!不过值得注意的是,“雠”字今天写作“讐”或者“仇”,而古代“仇”字则主要当“同伴”或“配偶”讲,应当读作Qiu(求)哦!

亲爱的朋友们,通过一尊小小的对书俑,让我们穿越时空,仿佛回到了那炊烟浩渺的远古。子墨子曰:“吾非与之并世同时,亲闻其声,见其色也。以其所书于竹帛、镂于金石、琢于磐盂,传于后世子孙者知之。”而正是通过这些校雠者们“不诬古人、不惑来者”的敬业之心,终使五千年中华文明薪火相传、生生不息!

如今,两名校书吏仍然执笔肃然、默默凝望,提醒着我们,文章千古事,得失寸心知。敬惜文字的力量,尊重历史的传承。

主要参考文献:

1、张湘涛主编:《长沙国宝档案》之《青瓷对书俑》(陈先枢撰稿),国防科技大学出版社,2013年6月。

2、蒲慕州著:《墓葬与生死——中国古代宗教之省思》,中华书局,2008年1月。

3、周世荣、周晓赤著:《岳州窑》,湖南美术出版社,2011年5月。

4、张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社,2001年11月。

5、左民安著:《细说文字》,九州出版社,2005年3月。