历史镜头里的“长沙国”故事 ——汉长沙国王室竹简文书

返回名称:汉长沙国王室竹简文书

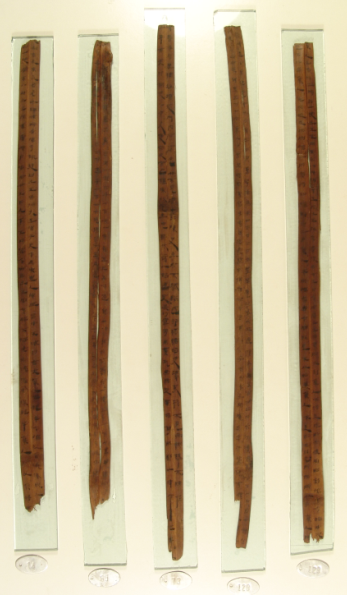

类别:竹简

时代:西汉

尺寸:Ⅰ型:长46厘米,宽1.8-2.1厘米,厚0.3厘米,两行文书

Ⅱ型:长23厘米,宽1.8-2.1厘米,厚0.3厘米,两行文书

Ⅲ型:长23厘米,宽0.8-0.9厘米,厚0.3厘米,单行文书

Ⅳ型:长23厘米,宽2.7厘米,厚0.3厘米,三行文书

来源:2003年省供销社综合楼工地8号井出土

今藏:长沙简牍博物馆

西汉皇室的档案、2100多年前的起诉书、官员经济及职务犯罪的侦察和审判记录……长沙走马楼出土2000余枚西汉简牍,以文字的形式生动地再现了汉武帝时期的盛世风云。这到底是怎样一个盛况?“不足回旋”又讲述了一个什么典故呢?

让我们把历史镜头拉回到2003年。2003年11月,长沙市文物考古研究所与长沙简牍博物馆的考古人员在走马楼东侧湖南省供销社综合楼工地 8号井中发掘数千枚西汉简牍。此次简牍出土地距1996年出土三国吴简的古井直线距离为95米,距走马楼街80米。简牍藏在距井口2.4米的井底。由于井口狭窄,不便于发掘,更怕伤及简牍,考古队创新形式,不辞艰辛,采取了整段揭取的办法,当时从井底揭取的连泥带简重300多公斤。发掘结束后,考古人员在室内对整段揭取的简牍进行了清洗整理,考虑到泥芯粘结紧实,采用了水浸法,将简牍慢慢化淤松解,分盛在盆中,并加注化学药剂防腐。目前清洗工作仍在进行中。

汉长沙国王室竹简·长简

汉长沙国王室竹简·短简

朗照乾坤,唯有星空,汉史迷思,在我之邦。简之物语,在其之韵。去日已多,犹留其神。这批埋藏在地下已2000多年简牍经过一番处理露出清新可人的面貌。

那么这批简牍到底是什么时期的历史遗物呢?据考古专家介绍,这批汉简为西汉武帝长沙国刘庸在位时期的行政文书,刘庸是什么人呢?这还得要从他父亲长沙定王刘发说起。

我们知道,西汉建国之初,刘邦为了分封功臣,大封异姓王,造成了中央和地方封国之间长期的斗争,延续了很长时间,历经汉高祖、汉惠帝、汉文帝、汉景帝,直到汉武帝时期采纳主父偃建议,颁行“推恩令”,把诸侯王除以嫡长子继承王位外,其余诸子在原封国内封侯,新封侯国不再受王国管辖,直接由各郡来管理。于是“藩国始分,而子弟毕侯矣”,导致“大国大过十余城,小侯不过数十里”(《史记》卷17《汉兴以来诸侯王年表》)。才最终解决了王国问题,最终实现了中央对地方的绝对控制。

长沙定王发是汉景帝刘启的儿子,公元前155年,汉景帝下诏封刘发为长沙王。为什么封他为长沙王呢?主要是因为刘发的母亲唐儿出身卑贱。由于景帝有十三个儿子,刘发在兄弟们中很不起眼。景帝也很轻视他,因此把他封到一个“卑湿贫国”的长沙地区去做长沙王。西汉时期的长沙,属于半开化地区,气候湿热,经济也不发达。一般是流放犯人的地方。《汉书·贾谊传》贾谊就被贬斥为长沙王太傅,他写了一篇著名的《吊屈原赋》,里面有这样的句子:“恭承嘉惠兮,俟罪长沙。仄闻屈原兮,自湛汨罗。”《汉书·地理志》说:“长沙国,秦郡,高帝五年为国。莽曰填蛮。属荆州。”这个地方甚至在一百多年后的王莽时期都很贫穷、落后,还起了“填蛮”这样一个荒芜的名字。同时,刘发建国,正值西汉王朝大力削弱诸侯王国势力之时,原来疆域广阔的长沙国已经分出南部之地另立桂阳郡和零陵郡。刘氏国的封地只有临湘、罗、下隽、益阳、连道、湘南、安城、丞阳、茶陵、攸、昭陵等13县,远不及往日之大了。正如《汉书·诸侯王表》所说:“虽有旧名,皆无南北边矣。”可以想象刘发当时到长沙的心情了。

公元前142年,景帝召集来朝的诸侯王饮宴。皇帝下诏让诸王起舞为其祝寿。刘发跳舞时,“张袖小举手”,即手举袖口,手稍抬起,缩手缩脚,看起来很不自然。景帝问他为什么如此滑稽?他从容地回答说:“儿臣的长沙国地域狭小局促,不足以回旋。”景帝明白了儿子的意思,很欣赏他的幽默、机敏,就把武陵、零陵、桂阳三个郡都划给了长沙国。就这样,刘发竟然以这样一次对话,由一个“卑湿贫国”变成了幅员近千里的大国了。刘发以他的幽默、机智留下了“不足回旋”的历史典故。

我们这批简牍,是刘庸袭爵长沙王后的长沙国行政文书。刘庸时期的长沙国,正值汉武帝“推恩令”推行时期,这批简牍正是这个时代中央与地方诸侯力量此消彼长的一个有力实物证据。

据考证,这批西汉简牍皆为当时实用文书,绝大多数为官文书,私文书仅见一枚。官文书多为通行文种,包括下行(主要是皇室的诏文)、平行(多为各县、都官之间的往来文书)、上行(主要为长沙国及临湘等县及其下属门下、诸乡上报文书)文种,内容大多涉及司法案卷。这些文种的收发涉入朝廷、长沙国及武陵郡、临湘、义阳、辰阳、沅阳等郡县地名及采铁、采铜等官署,及宰相、内史等各机构,对研究西汉早期尤其是汉武帝时期的郡国划分及职官设置有重要的参考价值。

尤其值得一提的是文书的内容大多涉及司法事宜,展现了当时案件发生、起诉告劾、侦察拘捕、审讯判决的全过程,是继张家山汉简之后的又一重大发现。

刘氏长沙国行政治理结构如何?从其中一份关于传舍建筑及构件调查报告的文件我们可以粗略了解。

此文书写于公元前124年,起草者是长沙令史援雍。牒书指出,十二个附件中一一记录了检查出来的传舍各处的问题,有的是院墙垮塌,有的是屋瓦破损,有的是大门、小门的门扇不见了,有的是水井的辘轳坏了,有的是磨粮食的磨坏了,有的是竹制的距马不知去向,等等,不一而足。这些内容大大丰富了我们对汉代传舍的知识。首先,传舍分五王舍、二千石舍、承朋舍等不同类型,各自有不同区域,各以壖垣界分,可以想见是按照地位尊卑、官阶高下而建造的,其居住条件必有较大差异。其次,从传舍的结构看,有屋、大屋、内屋、卧室,有庑,有厕,有院墙,有马圈(古代骑马、乘车,马是最重要的交通工具),有竹马,有水井,有加工粮食的设施磨和厨房。可见,当时地方行政治理需要进行实地的调查取证,然后地方令史起草上报文书,但是他们没有行政处理权,因此,只得如实条陈调查数据向上呈报,以备上级官员得到最真实的第一手资料,酌情处理。

虽然当时刘氏长沙国的政治上影响不是很明显,但是定王发奠定的刘姓影响重大。长沙定王刘发的后裔,主要分为南北两派:南派留居汉代的长沙王国,后裔分布湖南,湖北,江西,广东,广西等地;北派在西汉时迁居南阳,后来宗族崛起,光武帝创建了东汉皇朝,长沙北派王族一跃而尊为东汉皇族帝系,后裔散布国内外。

长沙出土的西汉简牍,是湖南简牍序列中重要的一环,它使湖南简牍从战国、秦、西汉、东汉到魏晋等时代序列更加完整,让湖南出土简牍傲视全国,熠熠生辉!

【参考文献】

【1】(西汉)司马迁撰:《史记》,北京:中华书局,1959年第1版,1982年第2版,2006年重印。

【2】(汉)班固著,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1962年版,2006年重印。

【3】(南朝宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1965年版,2006年重印。

【4】(晋)陈寿撰,(宋)裴松之注:《三国志》,北京:中华书局,1959年第1版,1982年第2版,2006年重印。

【5】苏俊良:《汉朝典章制度》,长春:吉林文史出版社,2002年。

【6】安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》,济南:齐鲁书社,1984年。